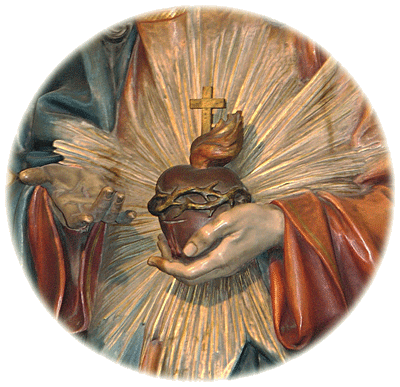

El Corazón de Jesús, sede del amor divino

El Corazón de Jesús, sede del amor divino

1. «Aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt. 11, 29).

Es Cristo quien habla. Con los ojos de la fe lo contemplamos en su humanidad concreta, gracias a la cual es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Semejante en todo y, por consiguiente, semejante también en el hecho de tener un corazón que le palpita en el pecho, activando en sus venas el influjo vital de la circulación de la sangre. A este corazón precisamente alude El mientras nos habla a nosotros, reunidos aquí en torno al altar: «Aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón».

Hoy, solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón, en esta institución universitaria y en este hospital dedicados al Corazón de Jesús, se nos invita a meditar en el misterio de aquel Corazón divino, en el que late el amor infinito de Dios por el hombre, por cada uno de los hombres, por cada uno de nosotros. Aquel amor del cual ya Moisés daba testimonio ante sus connacionales, cuando les recordaba: «El Señor se ha unido a vosotros y os ha escogido, no porque seáis vosotros los más numerosos entre todos los demás pueblos -en realidad sois el pueblo más pequeño entre todos los demás pueblos-, sino porque el Señor os ama» (Dt. 7, 7-8). Ese amor en el que el apóstol Juan vio la síntesis de todo discurso sobre Dios, hasta el punto de poder afirmar: «El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor» (1 Jn. 4, 8).

¿Cómo no exclamar con el salmista: «El Señor es bueno y grande en el amor»? (Salmo responsorial). La liturgia de hoy pone en nuestros labios las expresiones aprobadas para manifestar nuestro reconocimiento frente a una generosidad tan insospechada y maravillosa:

Bendice, alma mía, al Señor,

y todo mi ser a su santo nombre.

El perdona tus culpas

y cura todas tus enfermedades;

El rescata tu vida de la fosa

y te colma de gracia y de ternura.

Las maravillas del amor

2. Meditemos en las maravillas del amor de Dios contemplando el misterio del Corazón de Cristo. Es conocida la riqueza de resonancias antropológicas que, en el lenguaje bíblico, suscita la palabra «corazón». Con ella no se evocan tan sólo los sentimientos propios de la esfera afectiva, sino también todos aquellos recuerdos, pensamientos, razonamientos, proyectos, que constituyen el mundo más íntimo del nombre. En la cultura bíblica, lo mismo que en gran parte de las otras culturas, el corazón es el centro esencial de la personalidad en el que el hombre está delante de Dios como totalidad de cuerpo y espíritu, como «yo» que piensa, que desea y que ama, como centro en el que el recuerdo del pasado se abre a la proyección del futuro.

Cierto que el corazón humano interesa al anatomista, al fisiólogo, al cardiólogo, al cirujano, etc., y su aportación científica -me complace reconocerlo en un lugar como éste- es de suma importancia para el desarrollo sereno y armonioso del hombre en el transcurso de su existencia terrena. Pero el significado desde cuya perspectiva nos referimos ahora al corazón trasciende tales consideraciones parciales, para alcanzar el santuario de la autoconciencia personal, en la que se sintetiza y, por decirlo así, se condensa la esencia concreta del hombre, el centro en el que el individuo decide sobre sí ante los otros, ante el mundo y ante Dios mismo.

Sólo del hombre puede decirse con propiedad que tiene un corazón; afirmación que, naturalmente, no se puede hacer del espíritu puro, ni tampoco del animal. El «volver al corazón» desde la dispersión que suponen las múltiples experiencias externas es una posibilidad reservada únicamente al hombre.

Los sentimientos de Cristo

3. Por la fe sabemos que, en un determinado momento de la historia, «el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros» (Jn. 1, 14). Desde aquel momento, Dios comenzó a amar con corazón de hombre. Un corazón verdadero, capaz de palpitar de un modo intenso, tierno, apasionado. El Corazón de Jesús experimentó verdaderamente sentimientos de alegría ante el esplendor de la naturaleza, el candor de los niños, la vista de un joven puro; sentimientos de amistad hacia los apóstoles, Lázaro, sus discípulos; sentimientos de compasión por los enfermos, los pobres, tantas personas probadas por el luto, la soledad, el pecado; sentimientos de indignación contra los vendedores en el templo, los hipócritas, los profanadores de la inocencia; sentimientos de angustia ante la perspectiva del sufrimiento y el misterio de la muerte. No hay sentimiento auténticamente humano que no lo haya experimentado el Corazón de Jesús.

Hoy nos detenemos en una oración adorante frente aquel Corazón, en el que el Verbo eterno quiso hacer directamente experiencia de nuestra miseria, «no considerando una presa codiciada ser igual a Dios, sino anonadándose a sí mismo para tomar la condición de siervo y hacerse semejante a nosotros» (cf. Flp I 6-7). Del poder infinito que es propio de Dios, el Co-razón de Cristo no ha conservado más que la potencia inerme del amor que perdona. Y en la soledad radical de la cruz aceptó ser traspasado por la lanza del centurión, para que de la herida abierta se volcara sobre las fealdades del mundo el torrente inagotable de una misericordia que lava, purifica y renueva.

En el Corazón de Cristo se encuentran, pues, riqueza divina y pobreza humana, potencia de la gracia y fragilidad de la naturaleza, llamada de Dios y respuesta del hombre. En El tiene su meta definitiva la historia de la humanidad, porque «el Padre ha entregado al Hijo- todo el poder de juzgar» (cf. Jn. 5, 22).

Así pues, todo corazón humano debe hacer referencia, lo quiera o no lo quiera, al Corazón de Cristo.

Las limitaciones del corazón humano

Frente a la realidad decepcionante de un corazón «rebelde y contumaz» (Jer. 5, 23), sólo queda una esperanza: la de una iniciativa divina que renueve el corazón humano y lo vuelva a hacer capaz de amar a Dios y a los hermanos con arrojo sincero y generoso. Es lo que el Señor prometió por boca del profeta Ezequiel: «Yo os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras idolatrías; os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo; os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne» (Ez. 36, 25-26).

5.Esa promesa se realizó en Cristo. En el encuentro con El se le ofrece al hombre la posibilidad de re-hacerse un corazón nuevo, un corazón que no sea ya de piedra, sino de carne. Sin embargo, para alcanzar este objetivo es ante todo necesario que renazca del agua y del Espíritu, como Jesús dijo una noche a un hombre llamado Nicodemo (cf. Jn. 3, 1 ss.). Es necesario, además, que se ponga a la escuela de Jesús para aprender de El cómo se ama concretamente. Precisamente esto es lo que él pidió. En efecto, él dijo: «Aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón». Con la palabra y con el ejemplo Cristo nos enseñó la mansedumbre y la humildad, como dotes indispensables para amar realmente; nos enseñó que el Hijo del hombre «no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos» (Mc. 10, 45). El amor auténtico no se sirve del otro, sino que sirve al otro, entregándose por él, incluso hasta el sacrificio total de sí y de todo lo suyo.

La verdadera sabiduría

6. Y es precisamente en este anularse por amor donde está el secreto de la verdadera sabiduría, la que es capaz de entrever algo del misterio de Dios y percibir la sabiduría superior de las normas que brotan de su voluntad tres veces santa. Jesús lo revela no sin experimentar un estremecimiento de alegría íntima: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te ha parecido mejor» (Mt. 11, 27-28).

Volvemos a escuchar estas palabras en un ambiente que por su fundación está destinado a estudios superiores de Medicina, entre personas que han hecho de la investigación científica la razón de ser de su vida. Las vuelven a escuchar los muchos jóvenes aquí reunidos, que han emprendido estudios universitarios movidos por el deseo de hacer suyos los logros de una disciplina que tantos y tan extraordinarios progresos ha hecho en nuestro siglo. ¿Hay acaso en las palabras de Cristo una expresión de desconfianza frente al esfuerzo con que el hombre se lanza hacia el conocimiento cada vez más profundo de sí mismo y del mundo?

Ciertamente no, desde el momento que, como Verbo de Dios, Cristo es la Sabiduría personificada, y, como hombre, el Evangelista lo presenta creciendo «en sabiduría», además de «en edad y gracia delante de Dios y de los hombres» (Lc. 2, 52). La Iglesia no ha tenido nunca dudas sobre ello, y por esto, en el curso de su historia milenaria, ha continuado en pro-mover en todas partes centros de estudios, no sólo sagrados, sino también profanos, convencida de que todo progreso en el conocimiento de la verdad constituye objetivamente un homenaje a Dios, Verdad subsistente, «verdad con la cual -para decirlo con palabras de Sto. Tomás- son verdaderas todas las cosas verdaderas» (In Evangelium loannis, I, lect. I, n. 33).

Por lo demás, ¿no nos hemos reunido esta tarde para recordar, en el XXV aniversario de su muerte, al fundador de uno de los más prestigiosos de estos centros de estudio? Cuando el P. Agostino Gemelli inició la Universidad Católica del Sagrado Corazón, la veía como «obra destinada al progreso de la vida sobrenatural de los hombres, tanto a través de la educación de los jóvenes como a través de la investigación y de la defensa de la verdad» (Agostino Gemelli, Testamento, Pascua del 1954). Y el mismo ideal lo movió, en el último período de su vida, a trabajar por la puesta en marcha de esta Facultad de Medicina con un Policlínico anejo, que él consideraba como el coronamiento del sueño que había florecido hacía tantos años en su corazón de médico y de sacerdote, deseoso de crear en las salas de los hospitales «una atmósfera en que el enfermo perciba un lazo de unión entre él y los que lo cuidan».

No es, pues, la verdadera ciencia la que impide al hombre el conocimiento de Dios y de su misterio. La ciencia que se siente esclava de la verdad y no dueña de ella, que no pierde nunca el sentido del misterio, porque sabe que, más allá del horizonte limitado al que puede llegar con sus propios medios, hay perspectivas ilimitadas que se pierden en aquel abismo de luz que tiene por nombre a Dios; esta ciencia no sólo no cierra, sino que más bien dispone a la revelación de los secretos de Dios.

A esta ciencia están llamados todos aquellos que, como vosotros, ilustres profesores y queridos estudiantes, han hecho de su propio compromiso por el estudio una opción de fe. Formar parte de una Universidad Católica que lleva el nombre del Sagrado Corazón de Jesús es un hecho que os honra y, al mismo tiempo, os compromete grandemente. ¿Quién sino vosotros deberá ir a la escuela de aquel Corazón divino que con sus latidos acompaña la historia del hombre y la historia personal de cada uno de vosotros? En este Corazón «están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia» (Col. 2, 3). ¡Qué perspectiva para quien ha hecho de la investigación de la verdad la razón de su vida!

Los enfermos

7. Pero al Corazón divino de Jesús podéis recurrir también vosotros, queridísimos enfermos, que lucháis con la enfermedad que os ha golpeado y necesitáis tanta fuerza moral para no ceder a la tentación del abatimiento y de la desconfianza. ¿No ha dicho El: «Venid a Mí todos los que estáis cansados y agobiados, que Yo os aliviaré»? (Mt. 11, 28).

Estas palabras, empapadas de tanta dulzura humana, os las repite también hoy a vosotros, enfermos que en este Policlínico encontráis asistencia solícita y cuidados oportunos; se las repite a cuantos se entregan a vuestro servicio, como son las enfermeras y enfermeros, con dedicación diligente; se las repite a vuestros familiares que comparten con vosotros la preocupación por la enfermedad y la esperanza en una pronta curación; nos las repite a todos nosotros: «Venid a Mí». Si estamos «fatigados y agobiados», acojamos la invitación que nos dirige con tan amorosa insistencia: vayamos a El, aprendamos de El, confiémonos en El. Experimentaremos la verdad de la promesa: encontraremos aquel «alivio del alma» que tanto desea nuestro fatigado corazón.

Así sea.

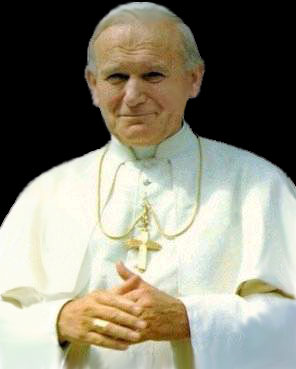

Homilía de Juan Pablo II en el Policlínico de la Universidad del Sdo. Corazón, con motivo del 25 aniversario de su fundador, el P. Agostino Gemelli, 28-junio-1984: O.R. 30-VI-1984, p. 4.